Il y a quarante ans cette semaine, des chercheurs à Paris publiaient la première description au monde du virus qui cause le sida. 42mag.fr revient sur une étape scientifique qui a ouvert la voie au dépistage – et finalement au contrôle – du VIH.

En décembre 1982, 29 patients en France avaient été trouvés avec des signes de la nouvelle maladie que les journaux appelaient «syndrome gay».

Remarquée pour la première fois chez des homosexuels aux États-Unis un an et demi plus tôt, la maladie avait récemment reçu un nom officiel : syndrome d’immunodéficience acquise, ou Sida.

Mais il était plus communément connu comme une forme mystérieuse de cancer qui semblait toucher principalement les « quatre H » : les homosexuels, les héroïnomanes, les hémophiles et les Haïtiens.

Les trois premiers d’entre eux laissaient entendre que tout ce qui provoquait les symptômes – des formes inhabituelles de pneumonie, des lésions et des infections généralement observées chez les personnes dont le système immunitaire avait été anéanti – pouvait être transmis par contact sexuel et/ou par le sang.

Mais la cause du sida, et donc comment le prévenir ou le traiter, restait inconnue.

Sommaire

- Le sida atteint la France

- Chasser un virus

- Une première mondiale

- La « guerre contre le VIH »

- De la science à la santé

Le sida atteint la France

Alors que les journaux français parlaient encore d’une épidémie américaine outre-Atlantique, un jeune médecin commençait à en remarquer les signes révélateurs chez ses patients parisiens.

Willy Rozenbaum, infectiologue à l’hôpital Claude-Bernard, a lu un récit de la nouvelle maladie dans un bulletin de santé publique américain en juin 1981.

« Par chance, le même après-midi… J’ai eu un patient qui est venu avec son petit ami et qui avait des symptômes très proches de ce qui était décrit dans le journal », se souvient Rozenbaum.

« C’était le début de tout. »

L’infectiologue Willy Rozenbaum, l’un des premiers médecins à poursuivre des recherches sur le sida en France. © Willy Rozenbaum

Il a commencé à se renseigner auprès de ses collègues et a rapidement identifié plusieurs autres cas possibles rien qu’en région parisienne.

En mars 1982, Rozenbaum avait réuni un groupe de travail de spécialistes de différents domaines qui étaient tous intéressés par l’étude de la nouvelle maladie – mais ils restaient des cas particuliers.

« Nous étions très peu », a déclaré Rozenbaum à 42mag.fr.

« Les préjugés ont été la première réaction de la plupart des gens, y compris des médecins », dit-il, se souvenant d’être retourné à l’hôpital à 2 heures du matin pour effectuer des biopsies sur des patients parce que personne d’autre n’était d’accord.

« J’ai dû changer plusieurs fois d’hôpital parce que mes collègues ne voulaient pas voir trop d’homosexuels ou d’usagers de drogues par voie intraveineuse venir à l’hôpital.

Chasser un virus

Les premières théories sur ce qui décimait le système immunitaire des patients ont conduit à plusieurs impasses.

Était-ce lié à des virus sexuellement transmissibles que nous connaissions déjà, comme le papillomavirus humain ou l’herpès ? Ou tout cela pourrait-il être le résultat d’un lot toxique de poppers ?

Au milieu de l’année 1982, des chercheurs américains avaient une hypothèse plus prometteuse : l’origine du sida pourrait être un type de virus dont on a récemment montré qu’il provoquait certaines leucémies.

Connus sous le nom de rétrovirus, ces virus copient leur empreinte génétique dans l’ADN des cellules infectées à l’aide d’une enzyme particulière appelée transcriptase inverse.

Les chercheurs américains n’avaient pas encore retrouvé de rétrovirus chez les malades du sida qu’ils étudiaient.

Mais Rozenbaum et ses collègues ont eu l’idée d’étudier les personnes présentant les tout premiers signes de la maladie – comme un ganglion lymphatique enflé, qui semblait être l’un des premiers indicateurs.

Ils auraient besoin de l’aide de virologues spécialisés, alors ils se sont adressés à l’Institut Pasteur de Paris, reconnu dans le monde entier pour ses travaux pionniers sur les maladies infectieuses telles que la tuberculose et la diphtérie.

Une équipe dirigée par le virologue Luc Montagnier a accepté d’étudier un échantillon de ganglion lymphatique d’un des patients de Rozenbaum dans le laboratoire de l’institut.

« Il y avait une certaine inquiétude, reconnaît le professeur Maxime Schwartz, alors chercheur à l’institut et qui en deviendra le directeur général.

« Nous avons vu qu’un virus qui semblait provoquer une maladie grave était arrivé à l’Institut Pasteur, et nous ne savions toujours pas vraiment comment il se transmettait,” Schwartz a déclaré à 42mag.fr.

«C’est dans la tradition de l’institut que lorsqu’il y a une épidémie, notre personnel se rende sur le terrain et essaie de trouver le virus et ainsi de suite… Nous avons donc l’habitude de sortir et d’essayer d’isoler les microbes.

« Mais c’était la première fois qu’on voyait le microbe arriver directement à l’Institut Pasteur, et les gens étaient assez inquiets de voir ce dangereux virus entrer dans le laboratoire. »

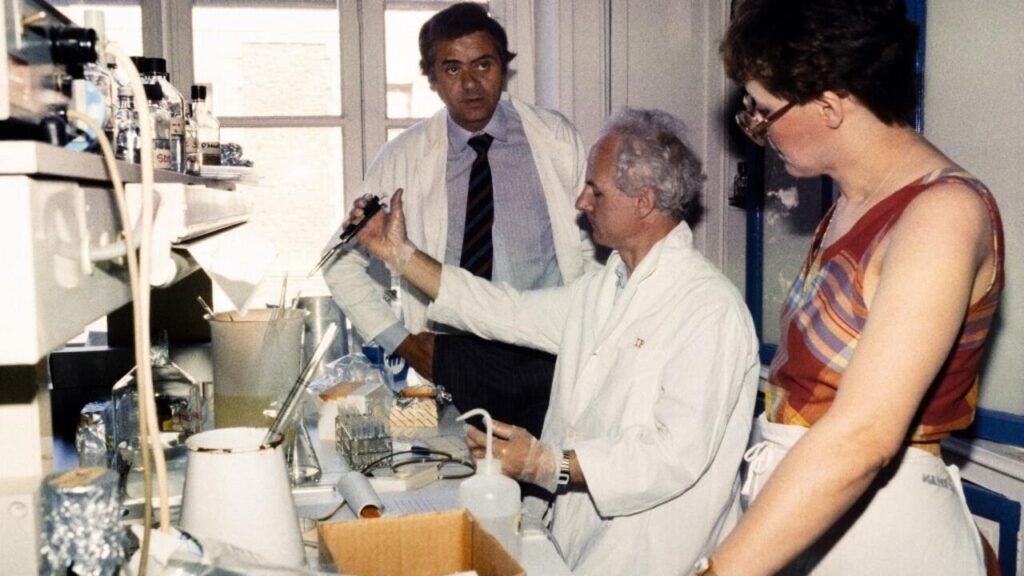

Le professeur Jean-Claude Chermann, qui a participé à la découverte du virus qui cause le SIDA, au travail dans le laboratoire de l’Institut Pasteur à Paris. © AFP – MICHEL CLÉMENT

L’échantillon est arrivé au laboratoire au début de janvier 1983, et à partir de là, les choses ont évolué rapidement.

Le 27 janvier, une virologue nommée Françoise Barré-Sinoussi avait détecté de forts signes d’activité transcriptase inverse.

Et le 4 février, le microscopiste Charles Daguet criait dans le couloir à ses collègues : « J’ai compris, j’ai compris !

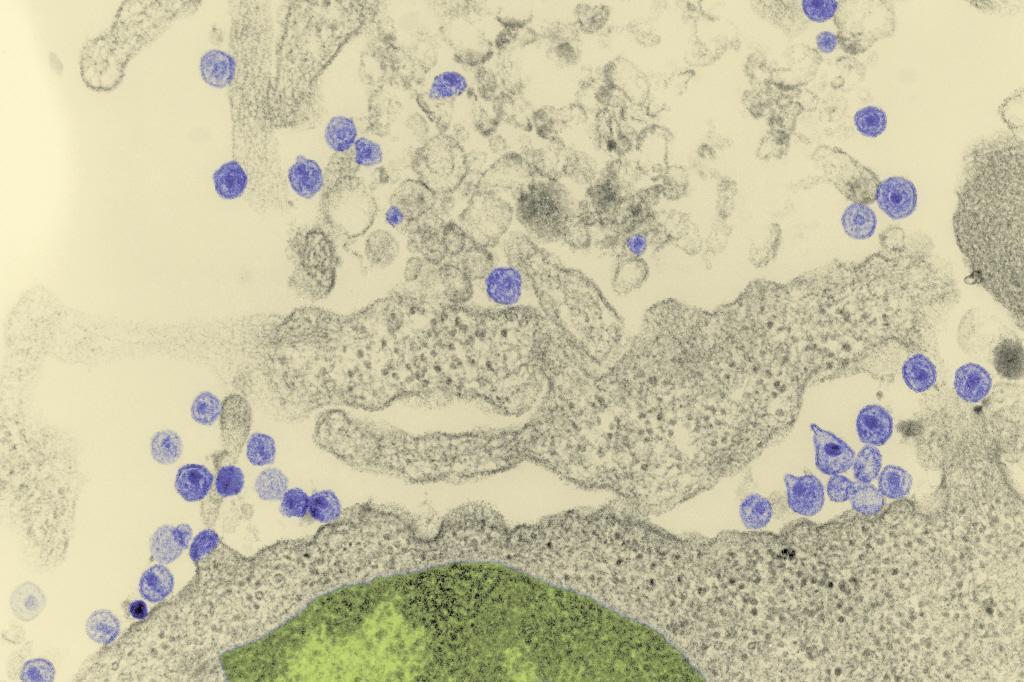

Il a pris les premières images au microscope au monde du nouveau rétrovirus cet après-midi-là.

Une des premières photos du virus qui cause le Sida, prise à l’Institut Pasteur de Paris en février 1983. © Institut Pasteur – Charles Dauguet

Une première mondiale

Ces photographies et les autres découvertes ont été annoncées au monde dans le journal Science le 20 mai 1983.

A l’époque, l’équipe Pasteur appelait le virus « virus associé à la lymphadénopathie » (LAV), c’est-à-dire un virus qui semblait faire gonfler les ganglions lymphatiques.

Ils sont restés prudents en disant que cela avait causé le sida, bien qu’ils soupçonnaient fortement que c’était le cas.

« Vous savez, une découverte n’est pas qu’un coup. C’est une chaîne de connaissances », souligne Rozenbaum.

« Pour affirmer que l’origine du sida était bien due à ce virus, il nous fallait des études complémentaires… Donc beaucoup de travail a dû être fait non seulement avant la découverte du virus mais aussi après. »

Les travaux se sont donc poursuivis : études pour établir que les personnes malades étaient porteuses du virus et non les personnes en bonne santé, ainsi que les premières tentatives de mise au point d’un test – qui ont commencé à l’Institut Pasteur quelques mois après la découverte.

Dès août 1983, l’institut travaillait sur un test pour identifier non pas le virus lui-même mais si quelqu’un avait des anticorps contre lui, preuve qu’il avait été infecté.

« Fondamentalement, nous prenons le virus et ajoutons le sérum de la personne que nous voulons tester, et s’il y a des anticorps, ils se colleront au virus. Ensuite, nous pouvons détecter ces anticorps », explique Schwartz, qui a co-écrit un livre sur l’histoire de la découverte.

C’était la première fois que les médecins disposaient d’un moyen de détecter qui était infecté, et cela n’était possible qu’en raison de l’isolement du virus.

Comme le dit Schwartz: « Vous devez avoir le virus pour développer le test d’anticorps. »

La « guerre contre le VIH »

Presque exactement un an plus tard, une annonce est venue des États-Unis : « La cause probable du sida a été trouvée.

C’est ce qu’a dit la secrétaire américaine à la Santé de l’époque, Margaret Heckler, lors d’une conférence de presse en avril 1984 qui a attribué la découverte au chercheur américain Robert Gallo.

Pionnier dans le domaine des rétrovirus, Gallo et son équipe avaient été les premiers à émettre l’idée que le sida était lié à ce type de virus.

Mais ils avaient conclu que la maladie était causée par un parent du même rétrovirus qu’ils avaient identifié chez l’homme quelques années plus tôt, qui provoquait un type de leucémie.

L’annonce a déclenché ce qui a depuis été surnommé la « guerre contre le VIH » : une âpre dispute sur la question de savoir si le mérite de la découverte du virus du sida devrait revenir à la France ou aux États-Unis.

Flacons au laboratoire de haute sécurité de recherche sur le sida de l’hôpital Saint-Louis à Paris, le 18 mars 1987. © AFP – DERRICK CEYRAC

Ce n’était pas qu’une question de gloire. Celui qui a revendiqué le brevet sur le premier test pour le virus, que la découverte avait rendu possible, risquait de gagner d’énormes redevances.

L’Institut Pasteur a poursuivi l’affaire devant les tribunaux et a finalement obtenu la preuve ADN que le virus identifié à Paris et à Washington était un seul et même virus.

En 1986, le virus – jusqu’alors appelé LAV en France et HTLV-III aux États-Unis – a reçu le nom que nous utilisons encore aujourd’hui : virus de l’immunodéficience humaine, VIH.

L’année suivante, après médiation de haut niveau par les présidents des deux pays, les équipes française et américaine s’accordent pour se dire « co-découvreurs » et se partagent les royalties.

De la science à la santé

C’est ainsi qu’ils sont encore crédités dans les articles scientifiques aujourd’hui. Mais en 2008, la plus haute distinction de la médecine revient à la seule équipe de France.

Le prix Nobel de médecine de cette année-là a été décerné à Montagnier et Barré-Sinoussi pour leurs travaux visant à isoler le virus.

Les professeurs Jean-Claude Chermann (C), Françoise Barre-Sinoussi (R) et Luc Montagnier (L) posent dans leur laboratoire de recherche à l’Institut Pasteur à Paris. © AFP – MICHEL CLÉMENT

Comme ils l’ont eux-mêmes souligné, la découverte n’a pas été faite par seulement deux personnes. D’autres chercheurs ont joué un rôle, mais aussi les personnes atteintes du sida ou à risque, comme le souligne Rozenbaum.

Son groupe de travail comprenait des représentants des communautés concernées – toxicomanes par voie intraveineuse, homosexuels et autres.

« Ils ont contribué à la découverte de la maladie car lorsque nous avons dû faire des études dans la population, ils nous ont aidés à recruter des patients qui étaient atteints et des gens qui ne l’étaient pas », explique Rozenbaum.

« Le travail avec la communauté était très important. Ce sont eux, après tout, qui avaient le plus à gagner de la recherche – ou à perdre.

Plus de 40 millions de personnes mourront du VIH et du sida au cours des quatre prochaines décennies, y compris la plupart des premiers patients de Rozenbaum.

Mais la percée a conduit directement à des tests de diagnostic, qui ont non seulement permis d’identifier plus tôt les personnes exposées au virus, mais ont également permis aux médecins de dépister les dons de sang, mettant fin aux infections par transfusion.

C’était aussi la première étape vers le développement des médicaments antirétroviraux qui permettent aujourd’hui à des millions de personnes de vivre avec le VIH.

« Maintenant, comme je prendrai probablement ma retraite dans quelques mois, je dis à mes patients – certains que je traite depuis 40 ans – qu’ils n’ont plus besoin de moi », déclare Rozenbaum.

« Parce que le traitement est très facile. Ils peuvent avoir une espérance de vie la même que n’importe qui d’autre. Ils peuvent avoir des relations sexuelles comme tout le monde, car le traitement évite la transmission du virus.

« La discrimination contre les patients est toujours là, mais physiquement la vie des patients aujourd’hui – ceux qui bénéficient d’un traitement – est normale. »

Comme beaucoup de ceux qui ont étudié le sida dans les premières années de l’épidémie, Rozenbaum a continué à lutter contre la maladie depuis lors.

Mais avec le recul, il ne considère pas sa contribution comme héroïque. « Ce n’était pas comme une mission, c’était juste chercher à comprendre », a-t-il déclaré à 42mag.fr.

«Je voulais juste en savoir plus, non seulement pour spéculer, mais aussi parce que je pensais que cela pourrait être bénéfique pour les patients à la fin.

« Et c’était. Enfin. Ça prend du temps, mais ça l’a été. »

Source AT